“唐尧故里”“中山古国”“革命老区”“白求恩逝世地”——河北省唐县,一直不被国人关注,旅游资源还挺丰富

繁体唐县是河北省保定市下辖的一个县。地处保定西部,太行山东麓,华北平原西部山区边缘地带。境内地貌丰富,多山地,素有“七山一水二分田”之称。唐县历史悠久,三皇五帝之一唐尧在唐县出生、成长,境内有洪城仰韶文化遗址、庆都山唐尧古镇,南伏城龙山文化遗址、北城子古唐侯国遗址等历史遗迹。唐县还是革命老区,境内有白求恩柯棣华纪念馆,晋察冀烈士陵园等红色旅游景点。境内自然景观秀丽,有峡谷龙潭西胜沟,道教名山青虚山,原始森林公园大茂山等子景观。

中国人民的恩人和朋友,著名的国际主义战士诺尔曼.白求恩,曾经在唐县境内唐河沿岸救治伤员,并最终逝世于唐县黄石口村邸俊星家。

唐县境内的倒马关,自古为兵家要地,著名的宋将杨延昭曾在此拒守,当地有一碑刻,上书“宋将延昭拒守之地”。

后燕名将慕容垂,也曾在唐县征战,并建立今“西城子”村。

古中山国的首建地在唐县,国都位于今唐县县城西北的委粟山,因国中有山,故曰“中山”。和赵国反复交战中国都曾迁往今石家庄灵寿县境内,但赵灭中山的时候,中山国最后生死抵抗依托的国都依旧是故土粟山。

唐县可谓历史悠久,文化璀璨,自古又是兵家要地。可能是当地人过于低调,没有将自己的文化旅游资源大力推广。

西胜沟,全胜峡也是非常值得一去的旅游胜地。

本文着重介绍几座唐县境内的历史文化名山。

1庆都山及唐尧古镇

庆都山,在县东北5千米北高昌村西北,因尧母庆都所居得名。唐尧幼年随母在此生活,是为唐尧故居地。东汉章帝时封尧母为“灵台大母”,又因尧母庆都死后,虽葬于今望都旧城处,但其灵魂仍在庆都山,故又名灵源山,俗称黑龙山、黑龙头。孤山独居,山脚周长约6千米,海拔224.7米,林木葱茏,山溪环错,南水北调中线总干渠、京昆高速公路绕山而过。《太平御览》《读史方舆纪要》等文献以及《畿辅通志》等志书,均有“尧山在北,尧母庆都山在南,登尧山见都山”“都山,尧母庆都所居”的记载,是为望都县名的由来。《大清一统志》载:山半有灵源寺,山上有井,可以下窥晓月。“灵源晓月”为唐县古八景之一。山顶平坦处的灵源寺原为圣母祠,建于唐高宗上元二年(675年),后改为寿圣祠,是唐代武则天为追念尧母庆都养育圣祖唐尧功德而修建,现存武后供养的巨型佛经碑5通。山腰原有唐大历年间所建花塔,现仅存遗址。从2001年开始,寺庙已扩大规模,恢复重建。2002年被市、县民族宗教局批准为正式宗教活动场所。2005年建成开光,分东、西两院,建成大雄宝殿、观音殿、佛塔、寮房等建筑,如今信众云集,香火旺盛,晨钟送晓月,暮鼓伴香烛,千年古刹又现昔日景象。

唐尧古镇夜景

战国时期(前240年),秦国名将蒙骜率5万兵马伐赵,与赵国著名将领庞煖部大战于尧山、庆都山下,致2位大将均中箭命殒于中山地,此战役多在史书中记载并作为故事广泛在民间流传。

庆都山下,建有唐尧古镇,为当地著名打卡热点旅游区。

河北唐县庆都山唐尧文化园山门

2古北岳大茂山

大茂山即古北岳恒山,又名常山,亦称神仙山,位于唐县西北75千米的石门乡境内,唐县、阜平、涞源三县交界地带。主峰海拔1869.8米,面积约500平方千米。整个山脉奇峰林立,千沟万壑;万亩原始森次生林,郁郁葱葱,遮天蔽日;跑马梁上花草繁茂,如塞上草原;“恒山积雪”为唐县古八景之一。现为唐县的国家级森林公园。

恒山日出

大茂山作为北岳恒山,自古就是历史名山,《广舆记》源引司马迁《史记》曰:“北岳之名有五,曰太乙宫、兰台府、列女宫、华阳台、紫薇宫。”《水经注》称为玄岳,又称镇岳,即北岳镇山或并州镇山。《方舆纪要》云:“即恒岳也。北亘云蔚,南连正定,为河东(山西)、河北之捍蔽。缘山有村曰石门。”《太平御览》说:“大茂山,恒岳之别名。”《畿辅通志》载:“山势嵸,登其巅,俯视河北、云中,诸山罗列儿孙。山阴冰雪,盛夏不消。黄帝问道太乙于大茂山,即此。”《神农本草经》载,神农向太乙求教本草,大茂山为太乙大帝所居。道教《神仙传》称,北岳大帝为黄帝之孙颛顼大帝。《汉书·郊祀志》载,汉宣帝神爵元年(公元前61年),定泰山为东岳,华山为西岳,衡山为南岳,恒山(大茂山)为北岳,嵩山为中岳。因避汉文帝刘恒名讳,把恒山改名常山,今通称大茂山。自虞舜帝以下,帝王祀北岳均在今大茂山。

明弘治十五年(1502年),历按山西兵部尚书马文升,议改祀北岳为山西浑源,时任礼部尚书的倪岳予以反驳,奏议未生效。嘉靖二十五年(1546年),户科陈公奏改祀浑源获准,但仍祭于时恒山(大茂山)。清顺治十七年(1660年),帝允刑部给事中粘本盛之请,始改祀浑源,改祀之争历时150余年。明末清初知名学者顾炎武经过实地考察后,认为改祀北岳极为不妥,又不能改变朝廷的决定,便用大量史实撰文驳马文升之说,且后人将此文刻碑记之。

大茂山主峰

古北岳大茂山是道教的洞天福地。殷商时期,殷王女昌容修道于恒山。春秋时期,名医扁鹊之师桑君(公)成道于此。西汉时,茅盈于恒山修道,南朝梁陶弘景创道教茅山派。汉武帝由泰山返北地祠常山,埋玄玉。道教视恒山为神仙所居,称其为三十六洞天的第五洞天,名曰总玄洞天。东晋葛洪在《枕中书》中称,恒山为太恒山,亦称恒宗,命名岳茂丘,巅名天峰,岭下建北岳观,峰上建后土祠镇之。唐代,改恒山上后土庙为天仙圣母庙,并建玄都观。金大定时期,陈道益,先住持葛洪山清虚观,后在恒山东麓建渊静观,其弟子渊澄子又在恒山之阴建玉宸观。大茂山顶现有北岳庙、玉皇庙、三霄圣母庙、药王庙、眼光庙、关帝庙等寺庙。唐县和涞源县分别在大茂山东侧、北侧及南侧,阜平县在西侧建有5座北岳行宫。

古北岳大茂山也是佛教的圣地。东晋中国十大名僧之一的释道安,于永和十年(354年)率500信众至太行恒山建寺塔,传教说法,各地慕名而来听道安论经。后为一代佛坛宗师的慧远及其弟慧持,即于此时来恒山学道受戒者,形成以道安为核心的恒山佛教僧团。传恒山有72座庙宇,由于战乱,遭到破坏。现在山阳褶皱处,寺观遗迹随处可见,如蟒栏村西崇天寺。该山曾有万余铜佛像,其中一尊耳朵眼里能容4人打牌的铜佛,均被毁。

大茂山为历代的战略要地。春秋战国时期,曾为燕、代、中山和赵国的界山。五代时期的晋、汉、周及宋朝均以此山与契丹(辽)为界。中山、北齐及明代于此修筑长城。

大茂山公路

大茂山还是一片红色的土地。抗日战争时期,中共中央北方分局、晋察冀边区政府、晋察冀军区、北岳区党委及行署,冀晋区党委,晋察冀日报社,晋察冀画报社,晋察冀边区抗日救国联合会及所属工、农.妇、青抗日救国会,西北战地服务团,华北联合大学文艺学院,抗敌剧社,白求恩学校及附属国际和平医院等单位,均曾驻其山周围。1943年秋季反扫荡中,晋察冀军区42团进行的“神仙山保卫战”,与敌周旋3个月,战斗46次,毙伤日伪军699人,胜利地保卫了根据地腹地和军区后方机关。

3道教圣地清虚山

清虚山,又名葛洪山、葛公山,在唐县西北35千米的齐家佐乡境内。晋代葛洪晚年在此修行、炼丹、著书。从元代始为道教名山,历经元明清,成为为我国北方道教圣地之一。1993年保定地区行署批准为宗教活动场所。现唐县道教协会驻此。

《唐县志》载,此山取“四时之气清而煦,界入虚无,超然物外”而名。《保定郡志》载,因葛洪隐居修道,此山旧称葛洪山。道家则取“清净无为”之意而命名为清虚山。因远观此山座座山峰呈青色,唐县人民政府在1984年确定“青虚山”为标准地名(实谬)。从1986年起修建进山道路、山门、门前广场、石阶步游路等,现为国家3A级旅游景区。

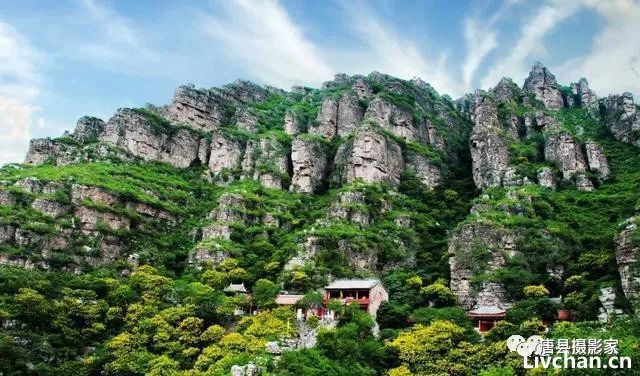

清虚山奶奶顶海拔998米。山势自西北向东南倾斜,南部山坡较缓,北部山峰林立。山体构成多为石灰岩,因久经风雨溶蚀,形成了如青笋,似狼牙,像箭镞,直刺云天的奇峰峻岭,是我国北方最大的喀斯特峰林景观。“清虚耸翠”为唐县古八景之一。

清虚山的道观星罗棋布,明清时达百余处。在白云峰有北岳庙、地藏庵;紫云峰(奶奶顶)有三霄圣母殿、碧霞元君宫、灵官庙;碧云峰有老君庙、上清宫、偃月洞、重阳洞、真武殿;天柱峰有白草寺。另有观亭寨、饮虎池、仙弈石、皮箱沟等。

山的中部称上清虚,以玉皇阁为中心,周边多存历史古迹,如葛洪炼丹的浴丹泉、洗心井;鲍姑(葛洪夫人)的晒艾台,葛洪休息的仙人石(仙人炕)。玉皇阁前有为东晋葛洪刻立的“抱朴子”碑、金代陈道益“重显子返真碑”及“三仙台”“凤凰台”“冷空台”“天风台”碑等。阁东有太乙宫、清虚宫等。阁西有三清殿等。

山的下部名下清虚,这里以留云院葛洪殿为中心,有姻缘井等。

山的底部称苹果园,山门建有关帝殿、月老祠、全神殿等。

桃园东有一块较平坦的高地,称“三教坟”,旧有不少塔林。现在开辟为“聚贤墓”。

另外,紫云峰山顶曾有葛洪、鲍姑、葛洪弟子黄野人石像。上山路旁石壁上有多处摩崖石刻,如明代知县孙希夔书的“登高望远”、“渐近佳境”,道人隶书“耕云”等。

偃月洞传为偃月子于此修道得名,并有与仙人许碏谈道处。桃园为唐代天阳真人修道处,以遍植桃树得名。在观亭寨的下方有“舍身崖”,据说有一个非常孝顺的儿媳妇,因婆婆有病,在青虚山上许下宏愿,婆婆如能病愈,情愿舍身。结果婆婆的病果然好了,她便在悬崖处跳崖成仙。

清虚山的东北侧有一条长7千米的大峡谷,原名龙潭沟、龙门湖,1942年抗日军民于此反“扫荡”获胜,改名西胜沟。沟内两山对峙,壁立千仞,水出其中。内有斩龙剑、自来碑、龙泉、二龙潭、三龙潭、一亩石、仙女浴盆、巨型钟乳石、一线天、姊妹峰、洞真观的无粱殿等景观。

清虚山西南侧有一条长10千米的峡谷全胜峡,山峦叠嶂,峡谷纵深,林木葱茏,水源充沛。景区内有苇玉寺、大佛殿、天井、溶洞等景观。

清乾隆皇帝去五台山朝圣路过此地,为清虚山的奇峰异景而惊叹,亲笔题匾“紫云峰”和“凤凰石”,镶嵌在山崖上,至今尚存;并两次遣工部尚书董邦达由直隶总督陪同实地勘察,绘制全景图一幅,小景图八幅,现存于上海博物馆。

抗日战争时期,清虚山地区为晋察冀抗日根据地的腹地,晋察冀军区许多重要机关驻扎于此。1943年,在粉碎日军秋季扫荡中,晋察冀军区第三军分区2团4连,为保卫分区后方机关、掩护当地群众秋收、配合主力外线作战,开展了著名的“清虚山阻击战”,坚守8昼夜,交战10次,毙伤敌百余名,给日军以重创。

4

唐县县城北行3公里,有著名的爱国主义教育基地,“白求恩柯棣华纪念馆”。西行10公里,有西大洋水库。北部山区则是有更多的未被开发的旅游资源。当地山区盛产“高岭土”,为烧制瓷砖主要原料土,石家庄的高邑县的瓷砖生产厂就将此地作为原料土来源。山区还有丰富的矿藏资源......勤劳善良的唐县老区人民,欢迎全国朋友到唐县旅游。

来源:唐县摄影家

特别提示:如阁下阅有所得,亦是缘分。若您不吝分享转发,便是为正能量添薪续火,既助力本站发展壮大,照亮他人路途,亦点亮自身福田,涵养自身的浩然之气!感谢雅鉴。