酸葡萄”新传:诋毁诺奖的都是些什么人?

繁体这几天,一些人对着诺贝尔奖狂吠的嘴脸,像极了寓言里那几只吃不到葡萄的野狐狸。它们不仅说葡萄是酸的,还要往葡萄藤上撒尿,企图证明全世界的葡萄架都散发着恶臭。这可真是给"酸葡萄心理"注入了全新的行为艺术内涵。

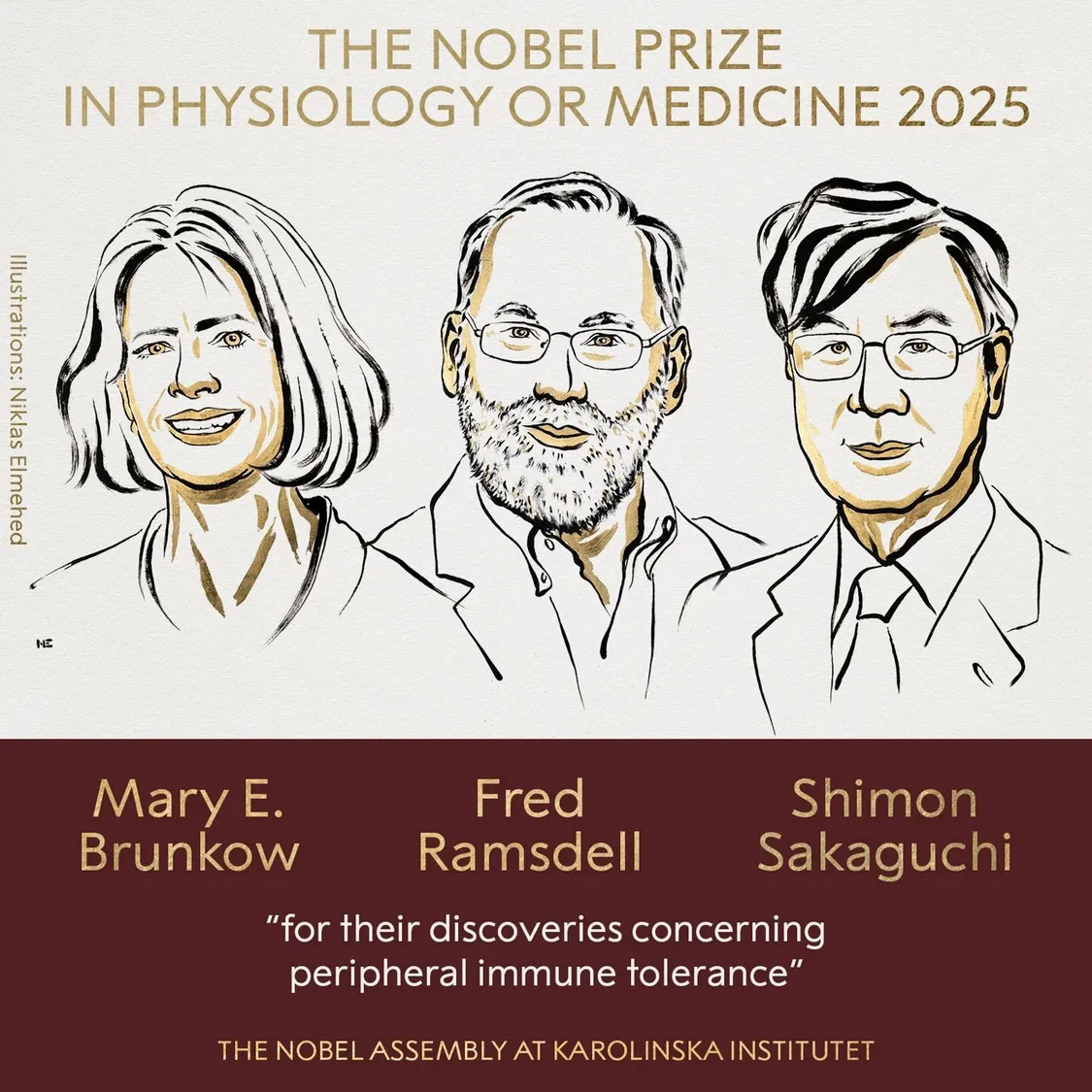

全世界的科研工作者都把诺奖当作学术征途的灯塔:屠呦呦为了提取青蒿素,在实验室熬白了鬓角,失败 190 次仍不放弃;杨振宁和李政道共同发现宇称不守恒定律,后又在粒子物理领域写下 “杨 - 米尔斯方程”,70 多年后仍被全球学者奉为经典。可某些键盘侠却发明了一套 “万能诡辩术”:中国学者冲奖失利,必是 “西方学术霸权打压”;莫言捧回文学奖、屠呦呦摘得生理学或医学奖,又转头骂 “诺奖早被资本收买,选的都是替西方说话的傀儡”。这种把自卑裹上 “爱国主义” 外衣的伎俩,比实验室里的化学反应还 “精妙”—— 毕竟科研需要反复验证,他们只需要一块发光的屏幕,敲几句煽动性的话就能收割流量。

更讽刺的是,这些 “批判家” 往往连学术的门槛都没摸到。有些人连高中化学课本里的氧化还原反应都理不清,却敢对着《自然》上的论文指手画脚,说 “诺奖评选不懂真正的科研”;连文学评论的基本逻辑都搞不懂,却能把莫言的《红高粱家族》贬低成 “迎合西方审丑的猎奇之作”,仿佛自己比诺奖评委更懂文学的价值。这就像从未进过厨房的食客,对着米其林指南破口大骂 “中餐凭什么才三颗星”—— 殊不知人家评的是全球餐馆的专业水准,而您连炒个青菜都能糊锅,却偏要装成 “美食权威”。

最矛盾的是他们的 “选择性失明”。他们吃着用诺奖相关技术改良的杂交水稻(袁隆平虽未获诺奖,但杂交水稻领域始终受诺奖关注),却骂 “基础研究不能当饭吃”;拿着基于诺奖级半导体技术的手机刷短视频,转头就发微博说 “诺奖都是西方用来收割发展中国家的工具”;享受着青蒿素带来的疟疾防治成果,却嘲讽 “诺奖评选脱离中国实际”。这种 “端起碗吃肉,放下筷子骂娘” 的赛博版演绎,把 “双重标准” 玩到了极致 —— 仿佛自己享受的一切便利,都和人类文明的共同成果毫无关系。

其实这种逻辑不止针对诺奖。中国男篮没进奥运八强,有人骂 “奥运篮球规则是西方定的,故意针对我们”,连中国电影没拿奥斯卡,都能扯出 “西方审美霸权”。本质上都是 “得不到就毁掉” 的巨婴思维:自己没能力站上高峰,就想把竞技场改成粪坑,让所有人都别想好好比赛。可他们忘了,当杨振宁 80 多岁回国牵头建设清华大学高等研究院,培养出一批又一批物理人才时;当屠呦呦把青蒿素技术推广到非洲,拯救数百万生命时 —— 这些赢得世界认可的中国学者,难道会是 “西方工具” 的傀儡?

说到底,诺贝尔奖就是一面照妖镜。在科学家眼里,它照出的是人类智慧的共同海拔:是居里夫人提炼镭时的执着,是爱因斯坦提出相对论时的突破,也是屠呦呦从古籍里找灵感、在实验室里求真理的坚守。可在某些人眼里,这面镜子只照出了自己的狭隘与自卑 —— 他们看不见别人数十年如一日的付出,只恨自己够不到那座高峰,于是只能用谩骂来掩盖 “我不行” 的事实。就像井底的青蛙,对着天空骂 “太阳太刺眼”,却忘了不是太阳的错,是自己从未跳出过那口井。

最后想给这些人提个醒:与其贬损诺奖的价值,不如想办法让自己孩子的作业本上少几个红叉;与其在网上敲着键盘骂诺奖 “不公”,不如多给孩子买本《科学家的故事》,让他们知道屠呦呦是怎么在失败中坚持的;与其质疑诺奖的 “西方属性”,不如鼓励孩子学好数理化,将来在实验室里做出让世界认可的成果。真正的爱国,从来不是对着人类文明的灯塔泼脏水,而是让自己也成为一束光 —— 让下一代有底气站在诺奖领奖台上说:“这奖,我们拿得理所应当!”

来源:凤凰网。文/刘亚东

本文初摘录于:2025-10-09,最后校对或编辑于:2025-10-09