我于一八九三年生于湖南湘潭县的韶山冲。我的父亲是一个贫农,当他年轻的时候,因负债累累,便去投军,他当了一年多的兵。后来他回到我生长的村上,由于拼命地节省,他靠着做小生意和其他事业赚了一点钱,设法赎回了他的田地。

毛顺生(毛父)

这时,我家有十五亩田,成为中农了。在这些田中,每年可以收获六十担谷。全家五口每年一共消费三十五担——这就是说,每人约七担——这样,每年可以多余二十五担。靠了这个剩余,父亲积聚了一点资本,不久又买了七亩田,使我家达到“富”农的状态。这时,我们可以每年在田里收获八十四担谷。

当我十岁,我家只有十五亩田的时候,一家五口是:父亲、母亲、祖父、弟弟和我自己。在我们增加了七亩田之后,祖父逝世,但又添了一个小弟弟和两个妹妹。不过我们每年仍有三十五担谷的剩余,因此,我家一步步兴旺起来了。

毛母与毛氏三兄弟

这时,父亲还是一个中农,他开始做贩卖粮食的生意,并赚了一点钱。在他成为“富”农之后,他大部分时间多半花在这个生意上。他雇了一个长工,并把自己的儿子们都放在田里做工。我在六岁时便开始耕种的工作了。父亲的生意并不是开店营业的。他不过把贫农的谷购买过来,运到城市商人那里,以较高的价格出卖。在冬天磨米的时候,他另雇一个短工在家里工作,所以在那时他要养活七口。我家吃得很节省,但总是够饱的。

我七岁起,就在本村一个小学读书,一直到十三岁。每天清早和晚上,我在田里做工。白天就读《四书》。我的塾师管教甚严。他很严厉,时常责打学生。因此,我在十三岁时,便从校中逃出。逃出以后,我不敢回家,恐怕挨打,于是向城上的方向走去,我以为那个城是在某处一个山谷里面的。我飘流了三天之后,家里才找到我。这时我才知道,我的旅行不过绕来绕去地兜圈子而已,一共走的路程不过距家约八里。

但,回家之后,出乎我的意料之外,情形反而好了一点。父亲比较能体谅我了,而塾师也较前来得温和。我这次反抗行为的结果,给我的印象极深。这是我第一次胜利的“罢工”(罢课)。

我刚认识几个字的时候,父亲就开始要我记家账了。他要我学习打算盘,因为父亲一定要我这样做,我开始在晚间计算账目。他是一个很凶的监工。他最恨我懒惰,如果没有账记,他便要我到田间做工,他的脾气很坏,时常责打我和我的弟弟们。他们一个钱不给我们,给我们吃最粗粝的东西。每月初一和十五,他总给雇工是吃鸡蛋和咸鱼片,但很少给过肉。对于我,则既没有蛋也没有肉。

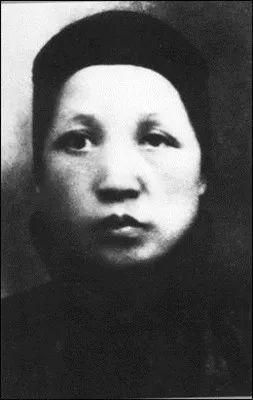

我的母亲是一个慈祥的妇人,慷慨而仁爱,不论什么都肯施舍。她很怜惜穷人,在荒年,她常常施米给那些跑来乞讨的人。不过在父亲面前,她就不能这样做了。他不赞成做好事。家中因了这个问题时常吵闹。

文七妹(毛母)

我家有“两个党”。一个是父亲,是“执政党”。“反对党”是我,我的母亲和弟弟所组成的,有时甚至雇工也在内。不过,在反对党的“联合战线”之中,意见并不一致。母亲主张一种间接进攻的政策。她不赞成任何情感作用的显明的表示,和公开反抗“执政党”的企图。她说这样不合乎中国的道理。

但当我十三岁时,我找到了一种有力的理由和我的父亲辩论,我引经据典,站在父亲自己的立场上和他辩论。父亲常(常)喜(欢)责(备)我不孝和懒惰。我则引用经书上的话来和他相对,说为上的应该慈爱。至于说我懒惰,我的辩解是大人应较年轻的人多做工作,而父亲的年纪既然比我大上三倍,他应该做更多的工作。并且我说我到了他那样大的时候,我一定比他更出力地工作。

这个老人继续“积聚财物”,在那个小村里可以说是大富了。他自己不再买田,但是他向别人押来很多的田。他的资本增加了两三千元。

我的不满增加起来了。辩证的斗争在我们的家庭中不断地发展着。有一件事,我特别地记得。当我在十三岁左右时,有一天我的父亲请了许多客人到家中来。在他们的面前,我们两人发生了争执。父亲当众骂我。说我懒惰无用。这使我大发其火。我愤恨他,离开了家。我的母亲在后面追我,想劝我回去。我的父亲也追我,同时骂我,命令我回去。我走到一个池塘的边上,对他威胁,如果他再走近一点,我便跳下去。在这个情形之下,双方互相提出要求,以期停止“内战”。我的父亲一定要我赔不是,并且要磕头赔礼,我同意如果他答应不打我,我可以屈一膝下跪。这样结束了这场“战事”。从这一次事件中,我明白了当我以公开反抗来保卫我的权利时,我的父亲就客气一点;当我怯懦屈服时,他骂打得更厉害。

回想到这一点,我以为我父亲的苛刻,结果使他失败。我渐渐地仇恨他了,我们成立了一个真正的“联合战线”来反对他。这对于我也许很有益处,这使我尽力工作,使我小心地记账,让他没有把柄来批评我。

我的父亲读过两年书,能够记账。我的母亲则完全不识字。两人都出身农家。我是家庭中的“学者”。我熟读经书,但我不欢喜那些东西。我所欢喜读的是中国古时的传奇小说,尤其是关于造反的故事。在我年轻时,我不顾教师的告戒,读了《岳飞传》(《精忠传》)、《水浒传》、《反唐》(《隋唐》)、《三国》和《西游记》等书,而教师则深恶这些不正经的书,说它们害人。我总是在学校里读这些书的,当教师走过面前时,就用一本经书来掩盖着。我的同学大多也是如此。我们读了许多故事,差不多都能够背诵出来,并且一再地谈论它们。关于这类故事,我们较本村的老年人还知道得多。他们也欢喜故事,我们便交换地讲听。我想我也许深受这些书的影响,因为我在那种易受感动的年龄时读它们。

最后我在十三岁离开小学,开始在田中做长时间的工作,帮雇工的忙,白天完全做着大人的工作,晚上代父亲记账。然而我还继续求学,找到什么书便读,除了经书以外。这使父亲十分生气,他要我熟读经书,尤其是当他有一次,因对方在中国旧式法庭中,引用了一句适当的经书而使他官司打败以后。在深夜,我常把我室中的窗门遮盖起来,使我的父亲看不见灯光。我这样读了一本我很欢喜的书,叫做《醒世良言》(《盛世危言》)。该书的作者们都是主张革新的老学者,他们以为中国积弱的原因是由于缺少西洋的工具:铁路、电话、电报、轮船等,并想将它们介绍到中国来。我的父亲认为这一类的书是浪费时间的。他要我读可以帮助他打赢官司的如经书那类的实际东西!

郑观应与《盛世危言》

我继续读中国文学中的古传奇和小说。有一天,我在这些故事中偶然发现一件可注意的事,即这些故事中没有耕种田地的乡下人。一切人物都是武士、官吏,或学者,从未有过一个农民英雄。这件事使我奇怪了两年,于是我便进行分析这些故事的内容。我发现这些故事都是赞美人民的统治者的武士,他们用不着耕种田地,因为他们占有土地,显然是叫农民替他们工作的。

在少年与中年时期,我的父亲是一个不信神佛的人,但母亲则笃信菩萨。她对自己的孩子们施以宗教教育,所以我们都因父亲是一个没有信仰的人,而感觉难过。九岁的时候,我便认真地和母亲讨论父亲没有信心的问题了。自那个时候以及以后,我们都想了许多办法来改变他的心,但没有效果。他只是责骂我们。因为我们受不住他的进攻,我们退而想新的计划。但他无论如何不与神佛发生关系。

不过,我的读书渐渐地对我发生影响:我自己愈来愈怀疑神佛了。我的母亲注意到这一点,责备我不该对神佛冷淡,但我父亲则不说什么。后来,有一天,他出去收账,在途中碰见一只老虎。老虎因不提防而立即惊逃,但我的父亲却格外地害怕,后来他对于这次奇迹的逃生,仔细想过。他开始想他是不是开罪了菩萨。自那时起,他对于菩萨比较恭敬起来,有时也偶尔烧香。但是当我愈来愈不信神佛时,他老人家却并不管。他只有在困难的时候才向神祷告。

《醒世良言》(《盛世危言》)引动我继续求学的欲望。我也已经厌恨田里的工作了。这自然是父亲所反对的。我们为了这事发生争执。最后我从家庭中出走。我到一个失业的法律(法科)学生家里去,在那里读了半年书。此后,我在一位老秀才面前攻读了更多的经书,并读了许多当代论著和几本书。

在这时候,湖南发生一桩影响我的一生的事件。在我们读书的小小私塾的房屋外面,我们一班同学看见许多从长沙回来的米商(豆商)。我们问他们为什么大家都离开长沙。他们说是城中发生了大乱子,并把这件事告诉我们。

原来那年发生一个大饥荒,在长沙有好多万人没有东西吃。嗷嗷待哺的老百姓举了一个代表团去见巡抚,请求救济,但他却傲慢地回答他们:“你们为什么没有粮食?城里多得很,我向来就没有缺少过。”当他们听到巡抚的回答,大家都十分愤怒。他们召集民众大会,举行一次示威运动。他们攻进满清衙门,砍倒作为衙门象征的旗杆,并把巡抚赶走。过后,布政使骑着马出来了。他告诉老百姓,政府准备设法救济他们。他这话显然是诚恳的。但皇帝(或许是慈禧太后吧)不高兴他,责备他与“暴徒”发生密切关系,并将他撤职。一位新巡抚来了,马上下令捉拿为首的乱党。其中有许多人被砍却头颅,挂在柱子上示众。

这事件,我们在私塾里讨论了数日之久。它给予我一个深刻的印象。许多学生都同情“乱党”,但只是站在旁观的立场。他们并不了解这对于他们的生活(有)什么关系。他们不过把这事当做一个具有刺激性的事件,感觉兴趣而已。然而我永不忘记它。我觉得这些“叛徒”都是与我的家人一样的普通良民,于是我深恨对待他们的不公平了。

此后不久,“哥老会”(全国闻名的一种秘密结社)的会员和当地的一个地主发生冲突。他在法庭上控告那些会员,他是一个很有势力的地主,判决自然是有利于他的。“哥老会”会员失败了。但是他们并不屈服,他们向这个地主和政府反抗,他们退到一个山上去,在那里建筑了他们的山寨。官兵派来打他们,同时那地主散布一个谣言,说他们揭竿造反的时候杀死了一个孩童来祭旗。当时叛徒的领袖叫做“磨刀石彭”。叛徒最后战败,彭被迫逃亡。结果他被捕砍头。然而在我们这般学生的眼光中,他是一位英雄,因为大家都同情这次造反。

第二年,新谷还没有成熟,冬米已吃完的时候,我们一村发生食粮恐慌。穷人向富户要求帮助,他们发动了一个“吃米不给钱”的运动。我的父亲是一个米商,他不顾本村缺少粮食,将许多米由我们的乡村运到城里。其中一船米被穷人劫去,他气得不得了。但我对他不表同情。同时,我以为村人的方法也是错误的。

这时,还有一件事对我发生影响,即一个小学校中有一个“激烈”的教员。他之所以被目为“激烈”,是因为他反对神佛,想把神佛取消。他教人民把庙宇改为学校。他成为一个被大家议论的人。然而我钦慕他,并同意他的意见。

这些密切发生在一起的事件,给予我这已经有着反叛性的青年头脑以一个永久的印象。在这个时期,我开始有了某种程度的政治意识,尤其是在我读了一个谈论瓜分中国的小册子之后。我甚至现在还能记得这小册子的开头第一句:“呜呼,中国将亡矣!”它讲到日本的占领高丽与台湾,中国的失去安南、缅甸等。我读了这本书之后,我为我祖国的将来痛心,开始明了大家都有救国的责任。

我的父亲要我在一个与他有关系的米店做学徒。最初我并不反对,以为这也许是很有趣的。但就在这个时候,我听到一个有趣的新学校。于是不顾我父亲的反对,立志进那个学校。这学校在我外祖母的县城里。我的一个姨表在那里当一个教员,他将这个学校告诉我,并将“新法”学校的变迁情形讲给我听。那里是不大注重经书的,西方的“新知识”教授得较多。教育方法又是很“激进”的。

于是我与我的另一个表弟进了那个学校,注了册。我自称为湘乡人,因为我知道那学校只收湘乡籍学生。但后来我发现各地人都可以进去,我才把我的真籍贯说出来,我付了十四吊铜板,做我五个月的膳宿费及购买各种文具用品之用。我的父亲终于让我入学了,因为朋友劝他,说这种“高等”教育可以增加我赚钱的本领,这是我第一次远离家乡,离家有五十里。这时我是十六岁。

在这个新学校中,我读到了自然科学和西洋学术的新课程。另一件值得注意的事,是教员中有一位日本留学生,他戴了一个假辫子。假辫子是很容易看出来的,每个人都笑他,叫他“假洋鬼子”。

我以前从未看见过那么多的儿童聚在一起。他们大多是地主的子弟,穿着华丽的衣服;很少有农民能将他们的子弟送到那样一个学校去读书。我穿得比旁的学生都蹩脚。我只有一套像样的袄裤。一般学生是不穿长袍的,只是教员穿,至于洋装,只有“洋鬼子”才穿。许多有钱的学生都轻视我,因为我常穿破烂的袄裤。但是,在这些人之中我也有几个朋友,而且有两个是我的好同志。其中有一个现在成了作家,住在苏联。

因为我不是湘乡人,又不为人所喜。做一个湘乡人非常重要,而且是湘乡的某一区人也很重要。湘乡分为上区、中区,与下区,上区的学生与下区的学生不断地打架,完全是因为乡土观念。双方好像要拼个你死我活似的。在这“战争”中,我总是采取中立地位,因为我不是那一区的人。结果三区的人都看不起我。我精神上感觉十分苦痛。

我在这学校里有很大的进步。教员都喜欢我,尤其是教经书的,因为我古文作得不错。然而我的志趣并不在经书。我正在读我表兄送给我的两本关于康有为改革运动的书。一本是梁启超编的《新民丛报》。这两本书我读而又读,一直到我能够背诵出来。我很崇拜康有为和梁启超,并十分感激我的表兄——当时我以为他是非常前进(进步)的,但后来他变成了一个反革命分子,变成一个劣绅,并于一九二五至一九二七年间的大革命时代参加反动工作。

梁启超

许多学生不欢喜“假洋鬼子”,因为他的辫子是假的,但我很欢喜听他谈日本的情形。他教音乐和英文。他教过一个日本歌,叫做《黄海之战》。我记得当中几句很美的句子:

麻雀唱歌,夜莺跳舞,

春天的绿色田野何等可爱。

石榴花红,杨柳叶青,

正是一幅新鲜的图画。

在那个时候,我感觉到日本的美,我又从这歌曲中感觉到它对于战胜俄国的光荣和武功的发扬。我没有想到还有一个野蛮的日本——我们今日所知道的野蛮的日本。

这一切,都是我从“假洋鬼子”那里学到的。

我又记得在这个时候,在新皇宣统(溥仪)已统治了两年的时候,我才最初听到皇帝(光绪)与慈禧太后都死去的消息。那时我还没有成为一个反君主的人。老实说,我认为皇帝以及大多官吏都是诚实、良好和聪明的人。他们只需要康有为的变法就行了。我心醉于中国古代的著名君主——尧舜、秦始皇、汉武帝的史实,读了许多关于他们的书籍。同时,我还读了一点外国的历史和地理。在一篇论美洲革命的文章里,我初次听到美国,记得文中有这样一句:“八年之苦战后,华盛顿胜利而造成其国家。”在一本《世界大英雄传》的书中,我又读到,拿破仑,俄国喀德琳(叶卡德琳娜)女皇,彼得大帝,惠灵登(惠灵顿),葛拉德斯吞(格莱斯顿),卢梭,孟德斯鸠,及林肯。

民国长沙地图

我开始渴想到长沙去,那是一个大城市,是湖南的省会,离我家有一百四十里,我听说这城市是非常大的,有许许多多居民,许多学校和一个巡抚的衙门。这简直是一个伟大的地方!这时我很想到那里去,进那个为湘乡人办的中学。是年冬,我请求我在高小时的一位教员介绍我前去。他答应了,于是我步行到长沙,心中极端地兴奋,一半生怕被摒,几乎不敢希望真入那个伟大的学校做一学生。而使我惊异的,我很容易地就录取了。但是政局变动得很厉害,我在那里只读了半年。