伟人的温情底色:一个萍水相逢的传奇故事

繁体

1919年12月,毛泽东率湖南驱张(皖系军阀)代表团第二次赴京请愿,途经上海时入住环球中国学生会(今南京西路51号)。

寒冬的上海街头,北风卷着雪花掠过破旧的旅店门窗。

毛泽东裹着旧棉袍,就在这家小旅店里,他遇见了改变他命运轨迹的年轻人——许志行。

当时的许志行年仅17岁,原名潘祖圣,因家贫入赘苏州许家后改名。

他刚从浙江海宁逃出来,身无分文,衣衫单薄得几乎遮不住冻得发紫的皮肤。

毛泽东注意到这个蜷缩在角落的少年,主动递过一杯热水:“小兄弟,怎么一个人在外头?”

这一问,让许志行泪如雨下。

他自幼丧母,父亲将他卖给地主做学徒,不堪凌辱才逃出来,如今在这家被收留的小旅馆帮工。

许志行把自己一心想读书,不愿帮工的想法告诉了毛泽东。

毛泽东深表同情,劝慰他想读书是好的。

表示愿意资助他先回家,待他去北京办完事后,再想办法帮助他。

许志行接受了毛泽东的忠告。

当即,毛泽东掏出身上仅有的七块银元塞给许志行:“先回家乡安顿,等我回湖南后,一定帮你找个读书的机会。”

他还细心地写了一张字条:“若有人问起,就说你是我毛泽东的弟弟。”

就这样,两个原本素不相识的人,因一场风雪中的偶遇结下了不解之缘。

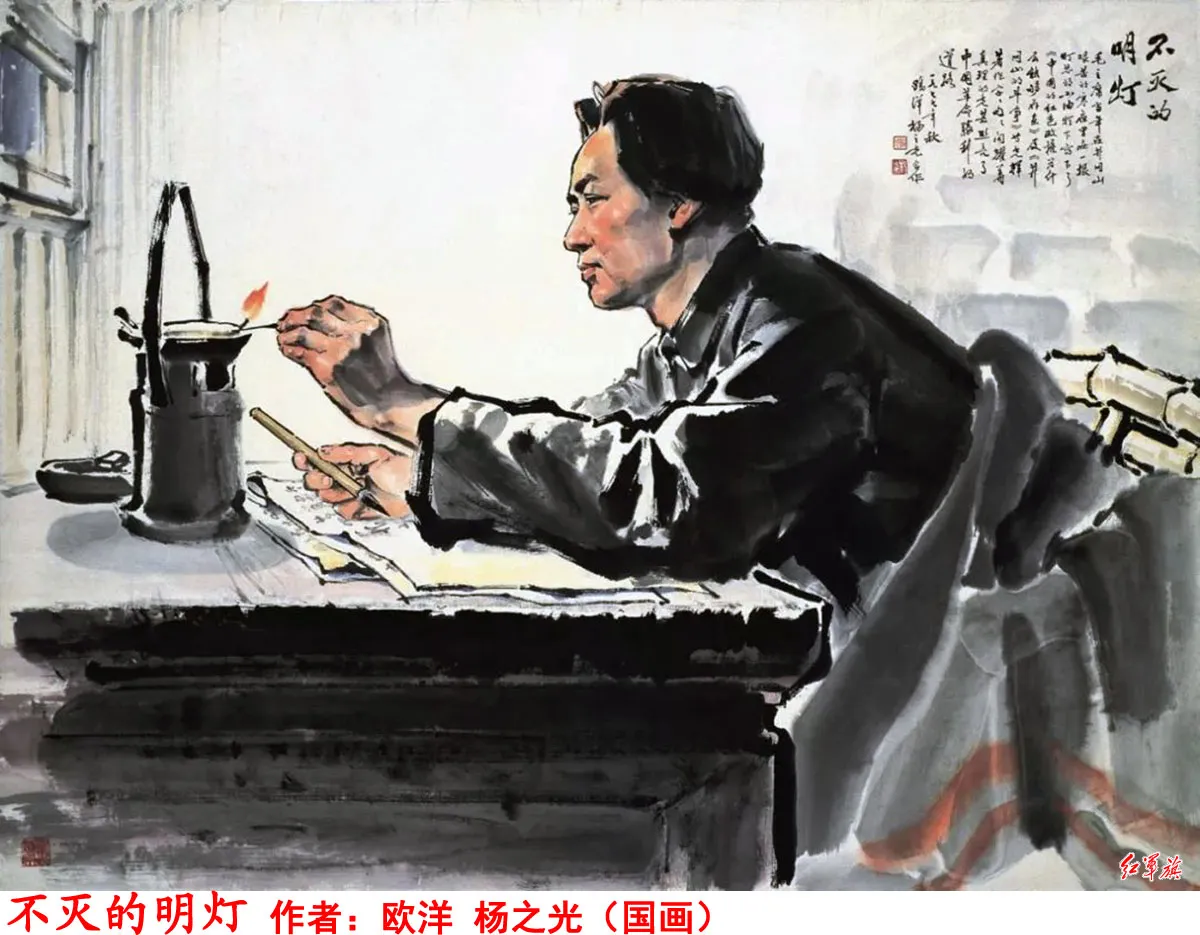

回到江苏吴县后,许志行收到毛泽东从北京寄来的包裹,里面除了《新青年》《星期评论》等刊物,还有一封亲笔信:

“志行弟如晤:求学之事万不可辍,待我回湘后必践前约。”

信末的“润之”二字,在少年眼中如同暗夜中的星火。

1920年秋,毛泽东兑现承诺,邀请许志行到长沙,安排他进入自己创办的“失学青年补习班”,与毛泽民、毛泽覃同吃同住,所有费用均由自己承担。

在长沙的日子里,许志行真切感受到了家的温暖。

毛泽东每周亲自为他们上公民课,教他们写文章、分析时局。

有一次,许志行写了篇《靠菩萨的结果》,痛斥封建迷信,毛泽东在文末批注:“有理有据,切中时弊,可刊于《湘江评论》。”

杨开慧则像姐姐一样,为他缝补衣裳,教他读书识字。

寒暑假时,三人一同回到韶山,在毛家阁楼上温习功课,听毛泽东讲述农民运动的道理。

1922年,许志行考入浙江省立第一师范学校。

临行前,毛泽东特意送他一套《资治通鉴》,语重心长地说:“读书是为了明理,明理是为了做事。将来无论走到哪里,都要记得为百姓说话。”

此后多年,许志行始终铭记这句话。

他在上海参与“五卅”运动,在广州农民运动讲习所学习,在武汉担任国民党中央机要秘书,每一步都与毛泽东的指引紧密相连。

然而,1927年的腥风血雨让两人失去了联系。

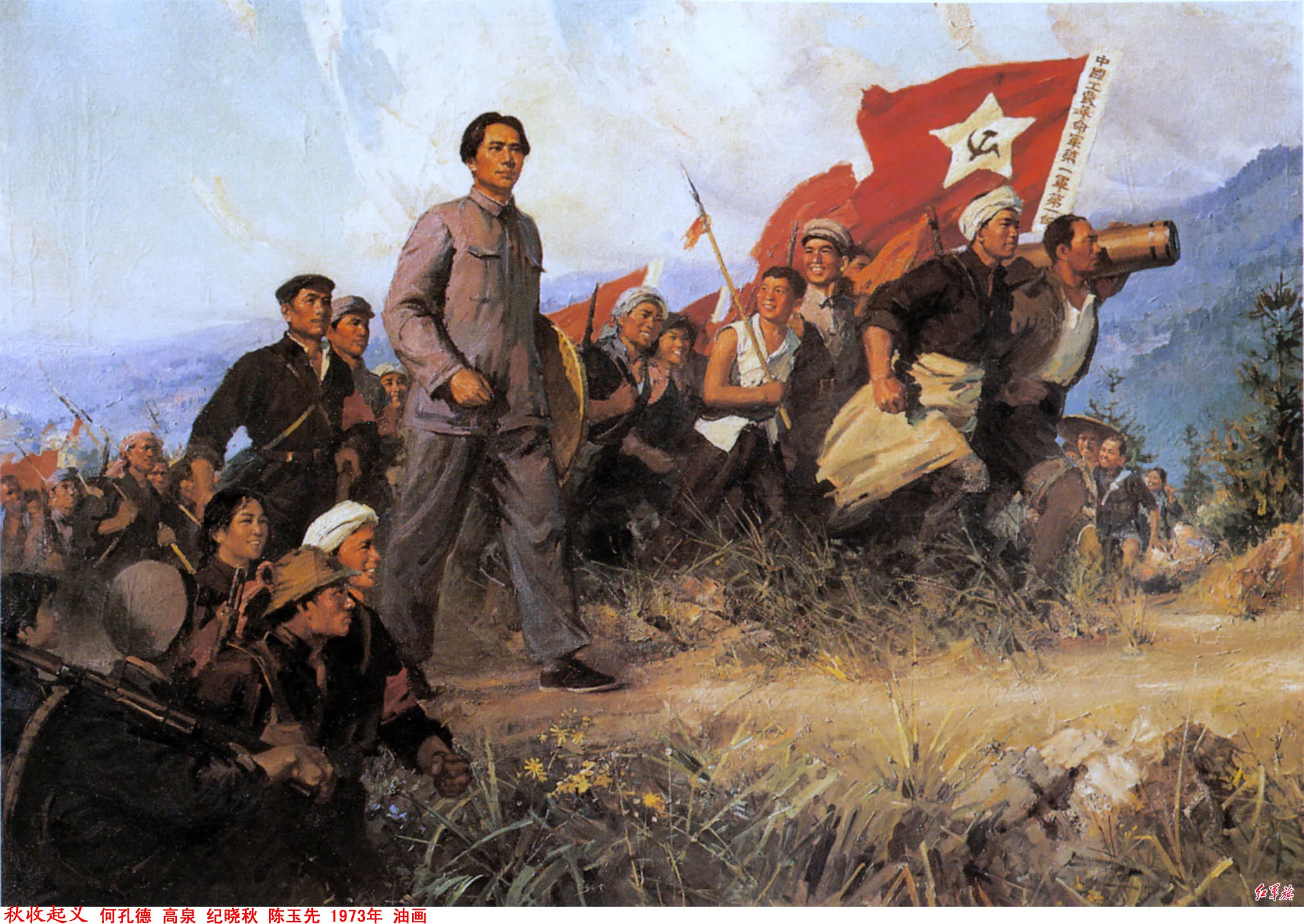

许志行在上海辗转教书,毛泽东则踏上了更艰险的革命道路。

直到1955年,许志行鼓起勇气给毛泽东写信,信中只说:“润之兄,别来无恙?”

没想到三个月后,他收到了毛泽东的亲笔回信:“志行兄:六月十日来信收读,甚为喜慰。教书就是为人民服务,望多保重。”

信封上“中国人民革命军事委员会缄”的落款,让这位年过半百的教师热泪盈眶。

1957年6月,许志行受邀进京。

在中南海丰泽园,毛泽东紧紧握住他的手:“志行兄,我们见面太晚了!”

两人促膝长谈至深夜,从当年上海的小旅馆,谈到韶山的稻田,谈到那些牺牲的战友。

临别时,毛泽东从稿费中取出500元塞给许志行:“去韶山看看吧,代我问候乡亲们。”

他还亲笔写下介绍信:“许志行先生是我的朋友,请以朋友之礼相待。”

在韶山,许志行站在毛泽民、毛泽覃的遗像前,往事如潮水般涌来。

当年那个带着他读书的“润之哥”,如今已是新中国的领袖,却依然记得38年前萍水相逢的少年。

这份跨越半个世纪的情谊,正如韶山冲里的清泉,历经岁月冲刷,愈发清澈甘甜。

这不是个人命运的传奇,更是中国革命早期的缩影。

从上海环球中国学生会,到韶山冲的农舍,再到中南海的书房,毛泽东与许志行的交往轨迹,印证了马克思主义在中国传播的独特路径。

它不是书斋里的抽象理论,而是革命者在街头巷尾、工厂学堂中播撒的火种。

这一萍水相逢的交往,让我们更清晰地看到:青年毛泽东如何在社会底层的苦难中寻找变革力量,又如何将个人情谊升华为改造社会的集体行动。

这种扎根现实的革命智慧,至今仍在历史深处回响。

这段故事最动人之处,在于它展现了毛泽东作为革命者的温情底色。

他对许志行的帮助,不是居高临下的施舍,而是将一个流浪儿视为平等的人,给予他尊严与希望。

毛泽东用行动诠释了什么是“为人民服务”。

不仅要解放劳苦大众于水火,更要在细微处播撒改变命运的种子。

这种超越阶级、跨越时空的关怀,正是中国革命最深厚的力量源泉。

来源:我的半亩书塘