“文革”为什么没有让国家垮掉?邓小平总结了三个原因

繁体“文革”这场长达十年的浩劫席卷全国,为何国家机器始终未陷入崩溃?

1985年5月24日,邓小平在与葡萄牙总统埃亚内斯会晤时,首次系统阐释了这一历史之问的深层逻辑。

面对外宾关于中国如何挺过十年动荡的提问,邓小平以历史反思者的视角指出:“‘文革’既是民族伤痛,也是特殊课堂。即便遭遇如此重创,中国始终没有分崩离析,这个现象本身就值得深入研究。”他进而剖析了支撑国家渡过危机的三大支柱。

首先,庞大的人口基数构成战略缓冲带。

邓小平形象地比喻:“十亿人口的体量,如同浩瀚海洋,纵有惊涛骇浪,也难撼动根本。”这种人口优势不仅体现在人力资源的可持续性,更在于社会结构的自我修复能力——即便部分领域出现人才断层,整体系统仍能维持运转。

其次,五千年文明积淀形成文化定力。

当被问及传统如何影响危机应对时,邓小平强调:“中华文明就像参天大树,纵有狂风骤雨,根系依然深扎大地。”这种文化韧性在动乱中表现为社会秩序的快速复原能力,以及民众对基本价值观念的坚守。

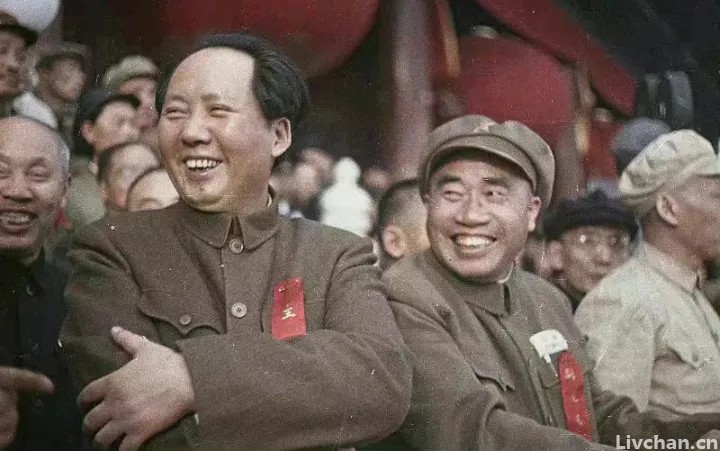

最为关键的,是中国共产党构建的领导核心。

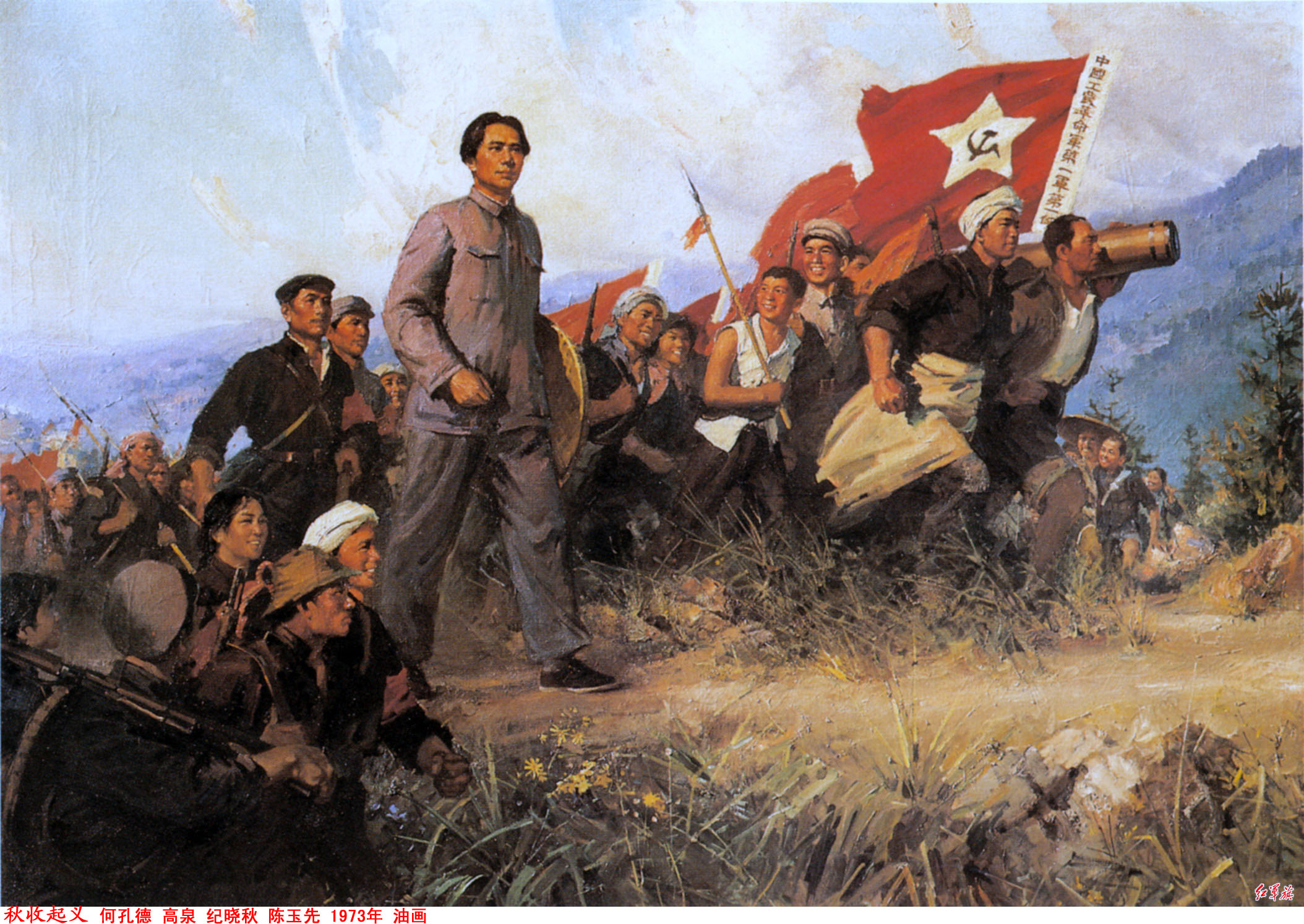

邓小平特别指出:“新中国是中国共产党带领人民流血牺牲打下的江山,绝不会允许任何人将其毁于一旦。”这种政治定力不仅体现在危机管控能力,更在于党能够及时纠错并引领国家走向正轨。

这三个要素的有机统一,使中国在经历十年动荡后仍保持基本稳定,并为1978年后的改革开放储备了战略资源。正如邓小平在谈话结尾所言:“这段特殊历史既警示后人,也证明了一个真理——任何困难都难不倒英雄的中国人民。”这段论述不仅揭示了国家存续的密码,更展现了中国共产党人直面历史的勇气与智慧。

(参考资料:《今天再读毛泽东》)

来源:观史一刻