自信就是,大大方方去献丑

繁体很多人羡慕那些能在台上侃侃而谈、在人群中自然发光的人。

可到了自己呢? 一想到要在众人面前发言、展示自己,哪怕只是部门例会做个简单汇报,手心就冒汗,声音发颤,恨不得找个地缝钻进去。

一、人为什么不自信?

一个很大的原因,是你把“行为失误” 等同于 “个人价值否定”。

什么意思? 一次演讲忘词就认定自己“天生不是演讲的料”,一次写作被退稿就断言 “根本没有写作天赋”。 这种 “以偏概全” 的思维模式,让我们在犯错后首先攻击自我,而不是改进方法。

王阳明在《传习录》中说:“人须在事上磨练,做功夫乃有益” 不是永不犯错,而是在犯错中精进。

之前有个程序员,三十岁突然想学脱口秀。 第一次开放麦表演时,台下冷到能听见空调声,他站在台上脸憋得通红,准备的段子一个没响。 下台后他躲在消防通道抽烟,差点当场放弃。

后来他换了个思路:把每次表演都当成“公开练手”,专门挑自己不擅长的段子来讲。 半年后再看他演出,虽然偶尔还会冷场,但那种“哪怕不好笑我也要讲完” 的松弛感,反而赢得了观众的好感。

后来,他就靠兼职脱口秀赚起了外快。

二、如何自信?

《中国革命战争的战略问题》里说得明白: “常常不是先学好了再干,而是干起来再学习,干就是学习。” 你连“献丑” 的勇气都没有,又怎么能等到 “完美” 的那天? 其实怕献丑的本质,是把别人的评价看得比自己的成长还重。

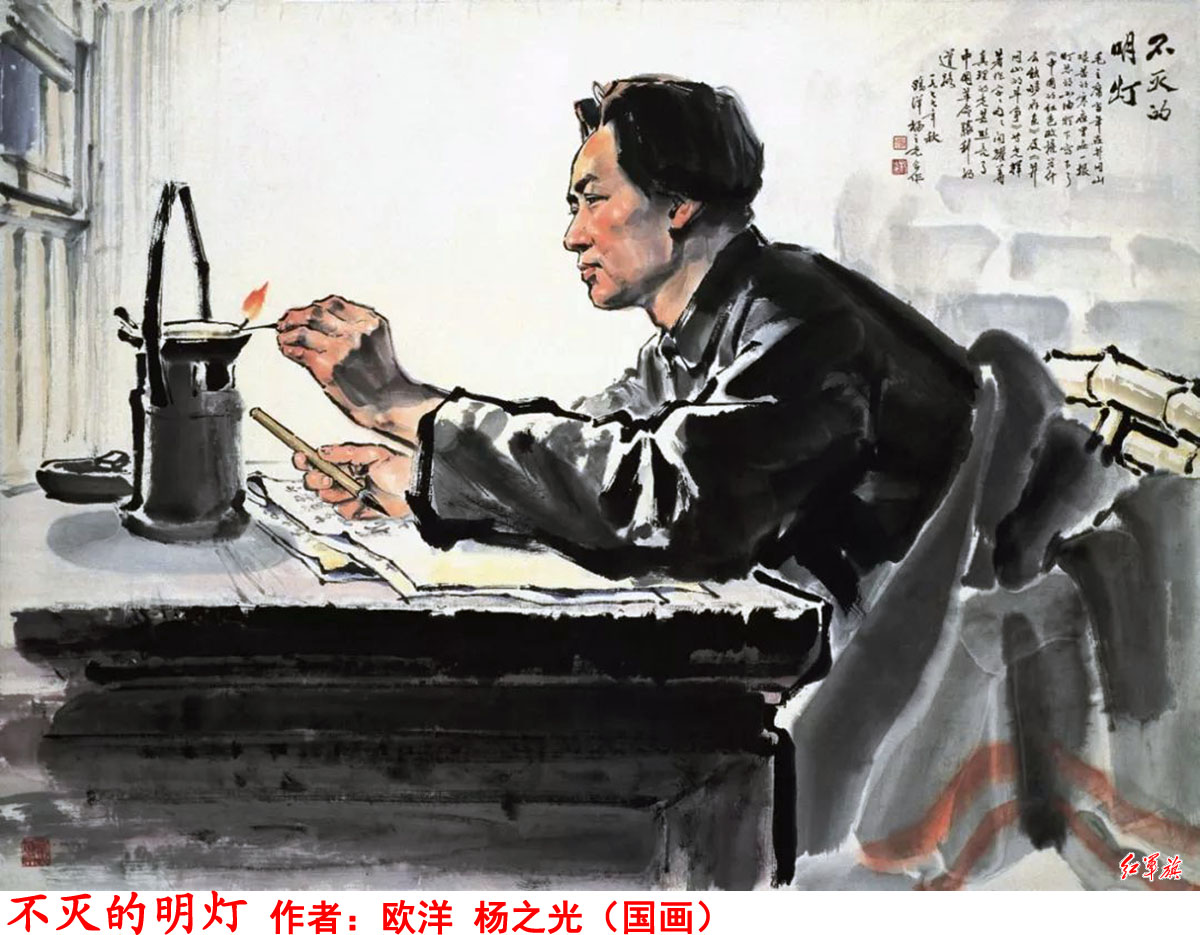

伟人当年搞革命,从秋收起义到井冈山斗争,哪次不是在摸索中前进? 要是怕失败、怕别人说“不行”,早就没有后来的成功了。

真正的自信,是明白成长必然伴随笨拙,进步注定带着瑕疵。 我常拿学游泳举例。 过程总得呛几口水,就像孩子学走路总要摔几个跟头,没有谁能一步到位。

有人说“献丑会让人看不起”,可你仔细想想:谁会真的看不起一个敢于尝试的人? 大家鄙夷的从来不是“做得不好”,而是 “光说不做”。 那些在一旁指点江山的人,未必比你做得好。

《矛盾论》告诉我们,事物的发展是螺旋式上升的。

你第一次做某件事,肯定会有疏漏;第二次尝试,才能在错误中调整;第三次实践,才能慢慢找到规律。

这个过程中,“献丑” 其实是在为你积累宝贵的经验。

就像农民种地,哪有一开始就丰收的? 总得经历过虫害、旱灾,才能摸索出耕种的门道。

要做到大大方方献丑,首先得放下“完美主义” 的执念。

伟人在《论持久战》里强调“积小胜为大胜”,成长也是这样:不是一下就做到极致,而是在一次次不完美的尝试中积累进步。 就比如写文章这件事。

你写的第一篇文章可能逻辑混乱,但写完才有修改的基础。 没有1,哪有后面的0呢?

其次要明白,别人的眼光也没有那么重要。

《毛选》里反复强调“从实际出发”,你的成长只和自己的实践有关,和别人怎么看毫无关系。 就像当年红军在井冈山,白军说他们“成不了气候”,可他们只管在实践中摸索战法,最后不也走出了自己的道路嘛? 你专注于自己的成长,别人的评价自然就影响不了你。

三、分享几个方法

从我自己的实操经验看,可以:

1、主动结交那些“允许你犯错” 的朋友,加入包容试错的社群。 就像学游泳要先在浅水区练习,在安全的环境里积累经验,才能逐渐建立对未知的掌控感。 就比如我们社群,我从来都是鼓励大家,挖掘你做的好的一面。

2、每次进步5%进步就足够好了。 不要追求每次都完美表现,只要比上次好 5% 就够了。 第一次演讲能讲完 3 分钟就及格,第二次减少一个卡顿就进步,第三次加入一个手势就是突破。

《中庸》里“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之” 的道理,其实就是告诉我们:持续行动比一次性完美更重要。

最后再聊几句。

人生这本大书,从来不是靠“不犯错” 写成的,而是靠 “不怕犯错” 的勇气一页页翻开。

毕竟,连太阳都有黑子,月亮都有圆缺,又何必要求自己永远完美无缺? 大胆去试,痛快去闯,哪怕跌跌撞撞,也是在朝着更好的自己靠近。

其实很多时候,你所谓的“献丑”,在别人眼里可能根本不值一提; 而你因为怕出丑错过的机会,才真的会成为遗憾。

来源:周亦见圈子