别在朋友圈“显摆”这三样东西,看似有面子,实则很掉价!

繁体朋友圈方寸之地,映照人心百态。

有人晒生活,有人秀幸福,这本无可厚非。

可偏偏有人,错把“显摆”当分享,把虚荣当荣耀。

殊不知,精心修饰的炫耀,早已暴露了格局的狭隘。

作家罗兰说过:“真正的伟大,在于隐而不露。”

有些东西,藏着是涵养,显摆则会掉价。

不在朋友圈里炫耀这三样东西,方是真正的大智慧。

01

财不外露

俗语讲:“财帛动人心,露白招贼侵。”

财富,是生活的底气,却也是最不该轻易示人的东西。

在朋友圈里炫耀,表面风光无限,实则暗藏危机。

它可能激发他人的嫉妒之心,也可能招致亲朋故旧的疏离。

更严重的是,它可能成为别有用心者的目标。

真正的体面,从不是张扬的炫耀,而是内敛的从容。

明朝嘉靖年间,江南有位经营绸缎的徽商张员外,家境殷实。

一次,他机缘巧合购得一颗稀世夜明珠,爱不释手。

张员外难掩得意之情,不仅在家中大宴宾客展示宝珠,更在文人雅集的诗会上,取出夜明珠照明助兴,引得满堂惊叹。

未过多久,一伙强人便盯上了张家。

他们精心谋划,趁张员外外出收账,家中防备松懈之际,深夜潜入张家。

强盗不仅劫走了那颗名贵的夜明珠,更将张家多年积蓄的金银细软洗劫一空,还打伤了护院的家人。

张员外闻讯赶回,面对狼藉的家园和受惊的亲人,追悔莫及。

他幡然醒悟,正是自己招摇过市、炫耀珍宝的行为,引来了这场无妄之灾。

从此,他深居简出,行事低调,再不敢轻易露富。

古语有言:“藏富于民,隐财于身。”

财富本身并无过错,错在对其处置不当的张扬。

他人的目光中,羡慕往往伴随着复杂的情绪,夸赞大多掺杂着内心的不平。

那些聪明人懂得,真正的价值无需靠物质堆砌证明。

将精力用于经营实在的生活,远比追求虚幻的“面子”更有价值。

守住这份低调,便是守住了福气的根基。

02

友不在多

学者豪厄尔曾说:

“选择朋友应当像选择阅读的书籍一样,一要谨慎,二要控制数量。”

朋友的价值,从来不在数量多少,而在质量高低。

有人朋友圈里好友如云,点赞评论络绎不绝。

看似风光无限,实则是热闹的幻影。

其经不起风雨,更撑不起人生的厚度。

把泛泛之交当资本炫耀,反而会让真正有分量的人看轻你。

真正的交友智慧,不在于所识几人,而在于是否拥有值得托付的真心之交。

近代作家鲁迅和瞿秋白的交往,就藏着“友不在多” 的智慧。

两人相识时,鲁迅已是文坛前辈。

瞿秋白刚到上海从事革命文化工作,身份敏感且生活清贫。

他们没有频繁的饭局应酬,也没有在公开场合炫耀“交情”,更多的是私下里的书信往来、灯下长谈。

鲁迅欣赏瞿秋白的才华与风骨,瞿秋白敬佩鲁迅的正直与担当。

鲁迅生病时,瞿秋白悄悄送去药品和关怀;

瞿秋白遇难前,鲁迅不顾风险为他整理遗稿。

他们的交往圈子里没有“人脉炫耀”,却有着在危难时彼此托底的深厚情谊。

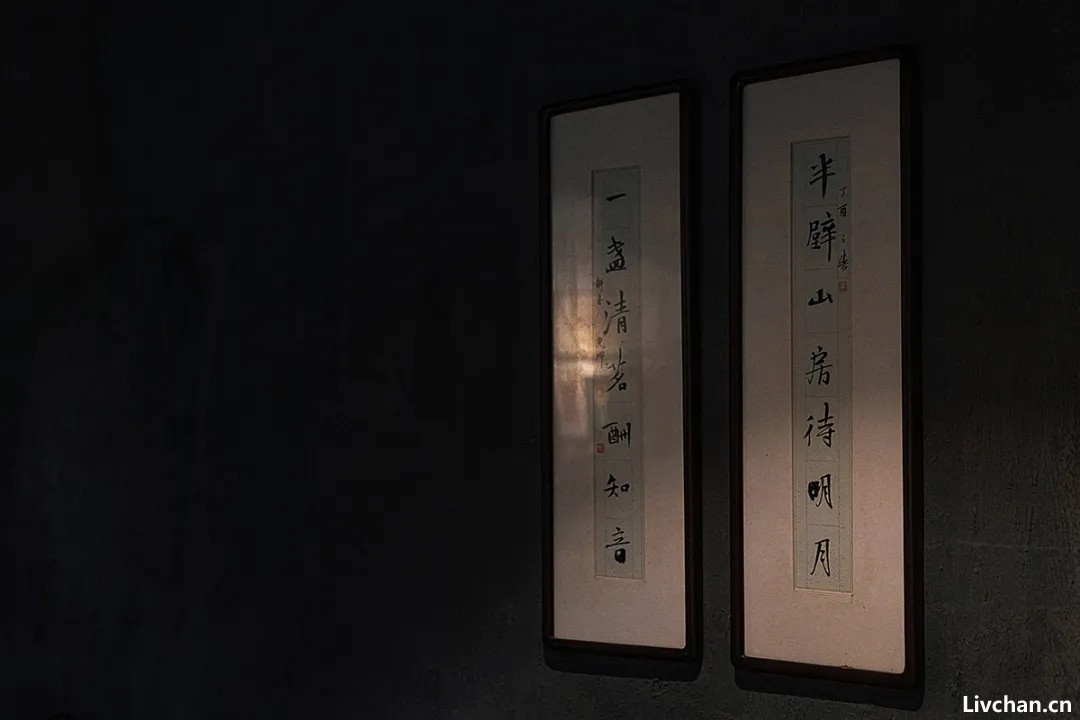

鲁迅对此感叹道:“人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之。”

这份情谊,至今被人传颂。

真正的交情,是雪中送炭的温暖,而非锦上添花的喧嚣。

人生在世,精力有限。

与其费心经营虚假的热闹,不如珍惜身边三五知己。

友不在多,贵在真心;情不在晒,贵在久伴。

03

才不自诩

贾平凹写道:“能在水面上扑腾,也可能溅出些水花的,往往并不是大鱼,大鱼多在水底深处。”

朋友圈里,分享知识本无过错。

错的是把它当成炫耀的擂台,非要处处高人一等。

这般自夸,非但赢不来敬重,只会暴露浅薄,惹人轻视。

才华真正的分量,从不在喧嚣中确立。

文学大师钱钟书先生,学贯中西,才华横溢。

然而,他厌恶任何形式的“包装”和炒作。

随着他的名声日隆,许多媒体、电视台慕名而来请求采访,甚至外国记者也趋之若鹜。

面对这些能极大提升个人知名度的机会,钱钟书先生一概婉拒。

他幽默而坚定地表示:“如果你吃了个鸡蛋觉得不错,何必认识那下蛋的母鸡呢?”

他从不以大师自居,更不屑于在公众面前展示自己的学问。

他深知,学问的真价值在于其本身,而非外在的虚名和喧嚣的追捧。

这种近乎苛刻的低调与自持,非但没有埋没他的才华,反而更增添了他作为学者的人格魅力,赢得了学界内外更深的敬重。

晏殊曾说道:“藏锋则无敌,隐智则保身。”

才华若需声嘶力竭地宣扬,恰暴露了根基的浅薄与内心的不安。

那些真正有才华者,往往沉静内敛,不喜张扬。

他们把精力放在提升自己上,而非寻求外界的认可。

能力的真章,在躬行而非空谈;修养的深厚,在沉淀而非张扬。

这静默的积累,才是赢得长久敬重的正道。

▽

杨绛曾一针见血道:“世态人情,比明月清风更饶有滋味;可作书读,可当戏看。”

朋友圈如一面明镜,照见的是人品,折射的是修养。

其存在的意义,不是向别人证明过得有多好,而是给生活留一份真实的印记。

与其过度关注他人的想法,不如经营好自己的生活。

少点显摆,多点真诚;少点攀比,多点踏实。

守住这份低调的智慧,方能赢得长久的尊重与内心的安宁。

认同的,点亮“爱心”,愿我们都能修得内敛的智慧,活出真实的份量,收获温暖与从容,转发分享,弘扬中华传统文化!

*作者:穆西 来源:国学生活