在清朝,80%的蒙古人都欠晋商钱?

繁体

在清朝,80%的蒙古人都欠晋商钱,上到王公喇嘛,下到普通牧民,全成了他们的债奴,这可不是夸张。一张盖着官印的纸,一套遍布草原的金融吸血网,加上驴打滚的利息,三招齐下,硬生生把剽悍的蒙古铁骑变成了山西老铁的巨型提款机。

今天就让我们来聊聊,晋商是怎么通过金融“创新”让自由放牧的牧民变成他们打工仔的。

在满清征服和管理蒙古的过程中,旅蒙商(晋商)起到了很大的作用,正可谓,成也晋商,败也晋商。

晋商能成为满清的鹰犬,获得红顶商人的头衔,原因就是战争。康熙、雍正、乾隆,三朝皇帝,开启征服边疆的百年战争。

在战争中,关键在于物资供应。随着清军深入蒙古后方,物资保障问题变得更加紧迫。漫长的补给线和危险的旅途增加了成本,几乎无法承担。

清朝在这个问题上采取了罕见的自由市场和商业手段,引入晋商作为承包商。这降低了运输成本,增加了可靠性,并促进了口内外物资的流通。晋商人家脑子活,很快就发现草原上什么都缺,尤其是茶叶、布匹、铁器这些生活必需品。

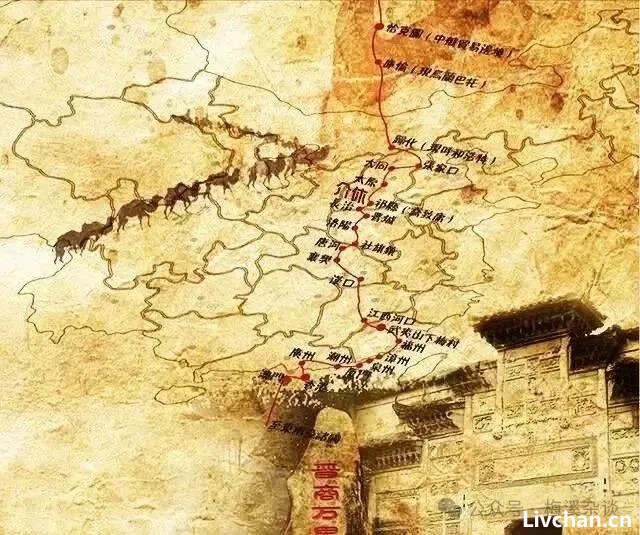

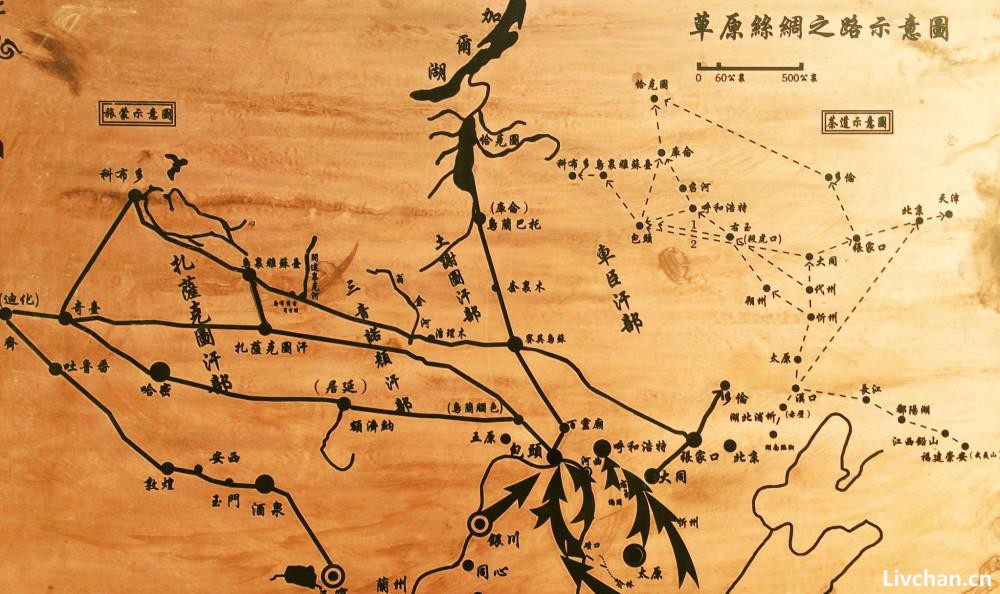

蒙古人离不开茶,那可是宁可三日无粮,不可一日无茶,而草原上的牛羊、皮毛、牲畜又是中原需要的硬通货。晋商瞅准这个商机,直接打通在蒙古草原的关键节点,建起了庞大的贸易网络,比如大盛魁、元盛德、天义德这些巨无霸商号。

他们利用清廷赋予的特权,几乎垄断了这条草原丝绸之路,蒙古人想买生活必需品只能找他们,想卖自己的产品也基本只能卖给他们。定价权当然也在晋商手里,这种绝对的贸易垄断是金融控制最坚实的基础,没有选择,就是最大的控制。

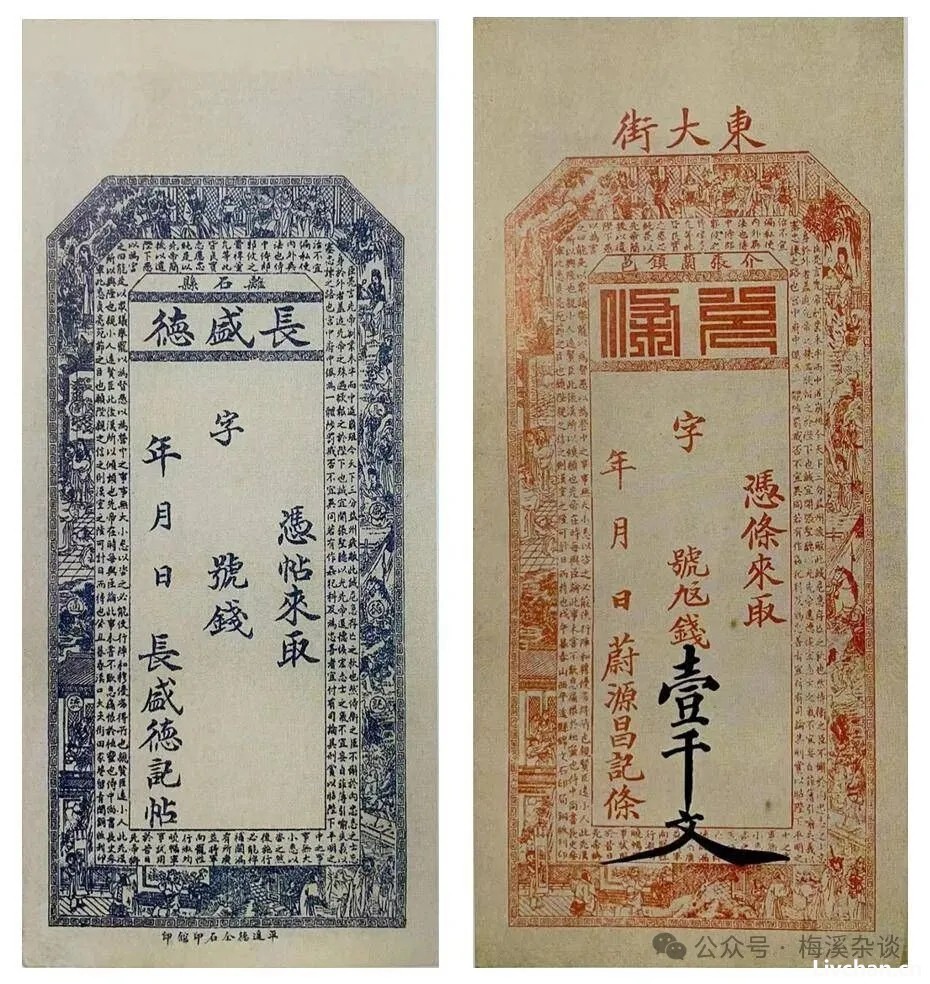

当然光靠买卖差价赚钱,那格局就小了,晋商“最硬核”的招是在贸易过程中发明或者说普及了一种叫“印票”的东西,这玩意儿堪称是控制蒙古王公贵族的金融“核武器”,这时怎么回事?

蒙古的王公、札萨克、喇嘛庙这些上层人物,消费欲望强,要买奢侈品、修庙宇、搞排场,可手头现银又经常不够怎么办?没关系,晋商可以提供贴心的服务,您先拿货打个欠条就行,但这欠条它必须盖有王公或寺庙大喇嘛的官方印信,所以叫印票。

这印票一盖,性质就变了,它代表着官方信用背书,是强制性的债务凭证。《清稗类钞》里记载了印票的威力,“蒙人购物,率以印票为凭,届期不偿,债主可执票呈请地方官及盟长扎萨克追索,蒙官不敢袒护”。

意思就是到期还不上钱,晋商拿着盖了官印的票子,直接找蒙古王公的领导,甚至清廷驻蒙大臣告状,蒙古王公为了维护自己的政治地位和清廷的认可,根本不敢赖账。

更更绝的是,这印票的利息高的吓人,普遍是驴打滚的复利,年息动辄三四分,甚至更高。比如康熙亲征噶尔丹时,就发现喀尔喀蒙古王公欠晋商巨债,或数千或数万,利息沉重,他们的俸禄不足偿债,王公们还不上怎么办?

好办,晋商允许以牲畜抵账,而且估价权也在晋商手里。一头好牛,晋商说值5两就5两,说6两就6两,王公压根没得选。就这样王公贵族的牲畜、草场甚至属民的赋税,慢慢都变成了晋商的抵押品。

这印票就像一张越收越紧的金融大网,把蒙古的统治阶层牢牢套住,让他们从高高在上的王爷变成了晋商的高级打工仔。

印票票面上,必有两处明确的蒙、汉文字:

“某某和硕(或某札萨克、某沙毕纳尔)为给发印票事:因某某汗(或亲王、盟长、大喇嘛、台吉等)处办差用,经本和硕(或本札萨克、本沙毕纳尔)核准,差用库平足色银×两×钱×厘,本和硕派出官员监收,给发本和硕堂印,交通事某某(旅蒙商名称)持票,向该地方羊马作价,折银支领,该地方验明印票,照数给发,湏(min)至票销” ; “父债子还,夫债妻还,死亡绝后,全旗公还”。

光靠几个大商号和王公的印票,还不足以控制整个草原的经济,晋商厉害就厉害在他们把金融的毛细血管铺到了蒙古草原的每一个角落。

这就靠他们强大的票号,像著名的日升昌、蔚泰厚等票号,他们在归化、张家口、库伦甚至更远的乌里雅苏台、科布多都设有分号,这些票号干什么?解决远程资金流动这个大问题。

蒙古牧民卖了羊皮给晋商,拿到的可能不是现银,而是一张汇票,他可以去归化城的分号凭票取钱,或者直接把这汇票转手给其他商人购买货物。

晋商从内地采购货物,也不用真金白银的长途押运,通过票号网络就能把资金汇到采购地,这大大降低了贸易风险和成本,让晋商的商业触角能延伸到草原最偏远的地方。

更重要的是,这套覆盖整个蒙古草原的金融结算网络,使得资金流动完全掌控在晋商体系之内,蒙古经济的血液怎么流,流到哪里,流多少,晋商看得一清二楚,并且能施加决定性影响。

一个普通的蒙古牧民可能一辈子没离开过自己的旗,但他养的羊、买的茶、借的钱都在无形中被这张庞大的金融网络所记录和支配。

《山西票号史》就明确指出:票号分支机构之变设于各埠,不特为国内汇兑之枢纽,即边陲蒙藏各地,亦莫不有山西票庄之足迹。

当然,你也不要以为印票这种高端玩法只针对王爷喇嘛,晋商很快就把这套模式降维打击,用到了普通牧民身上。王公贵族们欠了晋商巨债还不上咋办?好办,把债务摊派或者转嫁给属下的牧民。

《清实录》里就有记载,乾隆皇帝看不下去,多次下旨训斥蒙古王公,“尔等蒙古习于安逸,不知节俭,将属下人等马匹牲畜恣意妄费,或赊与商人,或抵偿债务,致令属下人等生计窘迫”。

翻译过来就是你们这帮王爷自己败家欠债,拿牧民的牲口去抵账,把他们都逼得活不下去了。但这还只是官方层面的转嫁,晋商自己更是直接下场,把高利贷的触角伸向每一个蒙古包。

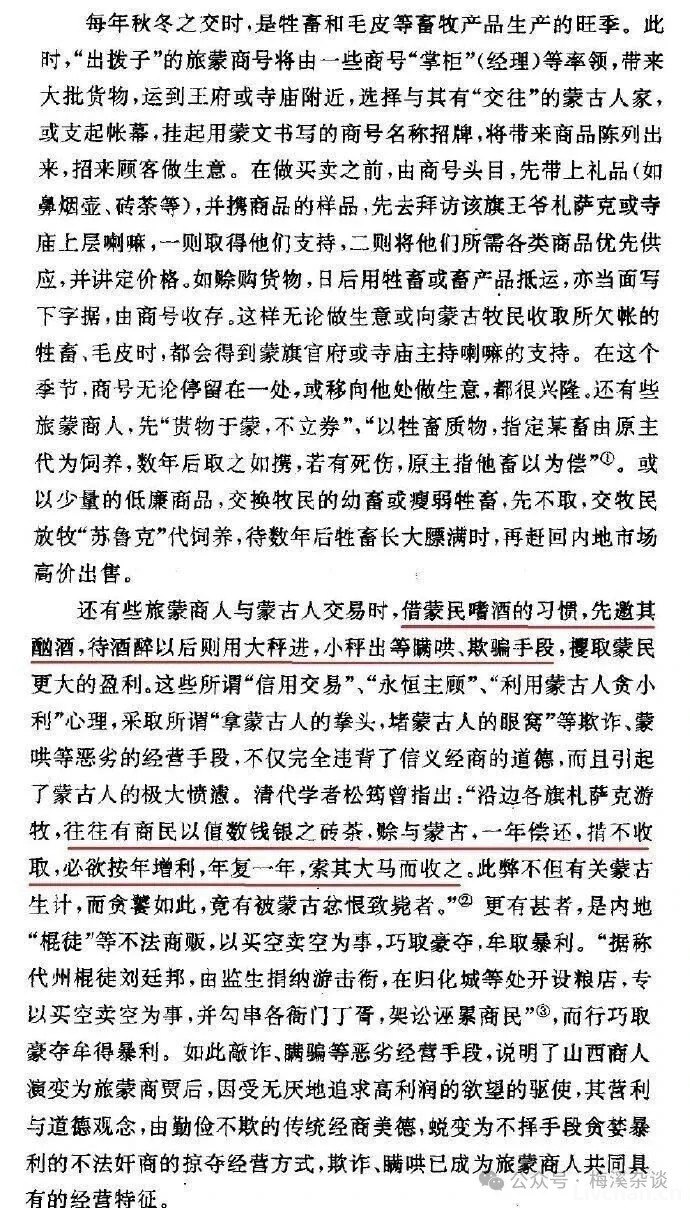

他们发明了更“亲民”的借贷形式,小印票或干脆就是白条,牧民春天青黄不接,要买粮借钱,冬天需要布匹茶叶御寒借钱,想扩大畜群买点牛羊还是借钱。至于利息,那可比王爷们的印票还黑,普遍采用月滚利、季滚利甚至羊羔利,也就是借一还二。

俄国学者波兹德涅耶夫在《蒙古及蒙古人》这部实地调查巨著里写得清清楚楚,晋商向蒙古人放贷的利率通常是月息三分,且多为复利计算。一旦到期无力偿还,债务将像雪球一样迅速膨胀,想象一下,一个牧民借了十两银子买必需品,按复利滚上两三年就可能变成几十两,他拿什么还?

唯一的指望就是他赖以生存的牛羊牲畜,这就引出了晋商最核心的掠夺手段——牲畜抵押与折价权。在蒙古草原,牛羊马驼不是肉,不是奶,那是硬通货,是行走的黄金白银。

晋商深谙此道,他们放贷给牧民,合同中往往就写明以牲畜做抵押,到期还不上,那太好了,直接收牲口。关键来了,这些牲口值多少钱,谁说了算?

当然是晋商说了算,他们利用牧民不知道外界价格的信息差,以及对交易渠道的绝对控制,把抵押牲畜的价格压到低得令人发指的地步。

《清稗类钞》农商类记载,“蒙人售牲畜与旅蒙商,值十仅得四五,商复以值四五之牲畜运至内地,鬻之即值十矣”。意思就是,晋商用市价四五成的骨折价收走牧民的牲口,运到内地一转手就能按市价卖出去,利润翻倍不止。

更狠的是,晋商还发明了一种叫放母畜、收子畜的金融创新,比如借给你10头母羊,约定3年后不仅还10头母羊,还要加上这3年里母羊生下的大部分羊羔。

牧民辛苦饲养,承担疫病等风险,最后大部分收益却被晋商拿走。他们就这样用金融杠杆,把原本应该自由放牧驰骋的牧民变成了他们的打工仔。

根据清末民初的调查报告,在外蒙古地区,超过70%的成年男性牧民都背负着晋商的沉重债务,很多人终其一生,甚至子孙数代都在为还债而劳作。牲畜、牧场这些草原经济的根基,就这样源源不断地通过金融管道流入晋商的口袋。

当债务像山一样压垮了牧民,连牲口都被搜刮干净后,晋商还能榨取什么?答案就是人。还不起债的牧民,男的被迫给晋商当苦役,为他们放牧,运输货物,甚至充当保镖打手,女的则可能被抵债为仆役。

这可不是个别现象,清代档案和蒙古地方文献里,这种人身为质的案例比比皆是,比如《钦定大清会典事例》就记载了清廷的禁令,要求禁止商人私债准折。这恰恰说明这种现象有多普遍多严重。

在靠近内地的盟旗,如哲里木盟,晋商甚至通过债务关系直接控制了部分蒙古平民的劳役权,让他们蔚自己耕种土地,看管店铺。靠着这套精妙绝伦的金融武器,晋商在蒙古草原的势力在乾隆嘉庆年间达到了巅峰。

例如像大盛魁这样的巨头,其财富和影响力令人咂舌。史料记载,大盛魁极盛时期,对外宣称其资产超过白银一亿两,声称其资产可用五十两重的银元宝,铺一条从库伦到北京的道路。

大盛魁这个享誉中外的晋商商号,极盛时几乎垄断了蒙古牧区市场,蒙古的王公贵族及牧民大多都是它的债务人。该商号三年分红一次,鼎盛时期,每股分红可达一万余银两。

历史上对于大盛魁的评价是“雄踞塞外三百载,横跨欧亚九千里”,当时还有一种赞誉叫:一个大盛魁,半座归化城”,这就是对“大盛魁”成功的真实写照。他们甚至拥有自己的武装卫队,能影响蒙古王公的继承和政治决策,俨然是草原上的无冕之王。

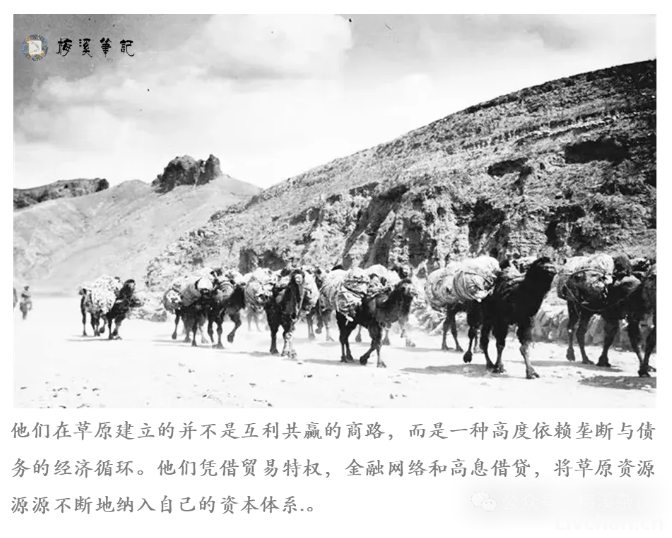

不过,回看这段历史,晋商在草原建立的绝非啥互利共赢的商路,而是一种高度依赖垄断与债务的经济循环。他们凭借贸易特权,金融网络和高息借贷,将草原资源源源不断地纳入自己的资本体系。

当王公的印票,牧民的借据层层叠加,债务的雪球最终压垮了无数普通蒙古包,也扭曲了草原经济的根基。

风水轮流转,该还的迟早要还。尽管他们利用了王公们的愚蠢和贪婪,但最终代价却由蒙古牧民承担,久而久之,就激发了民怨,当局势紧张到极点时,几百年的基业和财富在短短几十年内被彻底摧毁。

1911年外蒙第一次宣布独立时,晋商当时也没慌。他们觉得朝廷迟早会派兵打回来,甚至还偷偷加印了一批欠条,想着等清军回来,连本带利一起算。

大盛魁掌柜段履庄在1912年还在那儿嘴硬:“龙票是朝廷所赐,俄人敢越界者,必遭严惩”。结果第二年外蒙独立,晋商在库伦的资产被全部没收。

1919年,徐树铮带兵去收复外蒙,段履庄连夜派人去草原逼债。他们带着北洋军的马队,把欠账的牧民牛羊全都抢了回来,还打死了三个反抗的老人。结果第二年外蒙就二次独立,这次连大盛魁在蒙东的分号都被抄了!

可等1924年蒙古人民共和国成立,他们才明白:这回靠山真没了。

报应来得特别快。晋商28家旅蒙商号,除了大盛魁,几乎没一个能全身而退的。归化城老字号天义德的掌柜被堵在账房里,活活烧死在欠条堆里;元盛德当时库伦分号12名伙计中,8人在混乱中失散,仅4人逃回关内。

只有大盛魁靠着早年给北洋军阀送礼攒下的人脉,花钱买通了新政府的人,才把伙计们撤回来。可是600万两欠条和库房里的数千万两资产,全都永远留在了蒙古草原!

这给我们留下深刻警示,缺乏公平规则的经济活动,即便披着创新外衣,也终将引发系统性危机。商业的繁荣绝不能以牺牲一方生存根基为代价。时代抛弃你,连招呼都不打。

来源:梅溪杂谈